深⼊社区 记录烟⽕⽓ ⽂化地图 细品 地⽅故事

⼀个地⽅的居民往往是“知道最多”的⼈,他们了解⼀个地⽅的发展变迁,也掌握现状。

Taken from : https://www.sinchew.com.my/news/20250816/northern/6786765

(槟城16⽇讯)线上地图弹指间即可指明去路,我们还需要其他的地图吗?

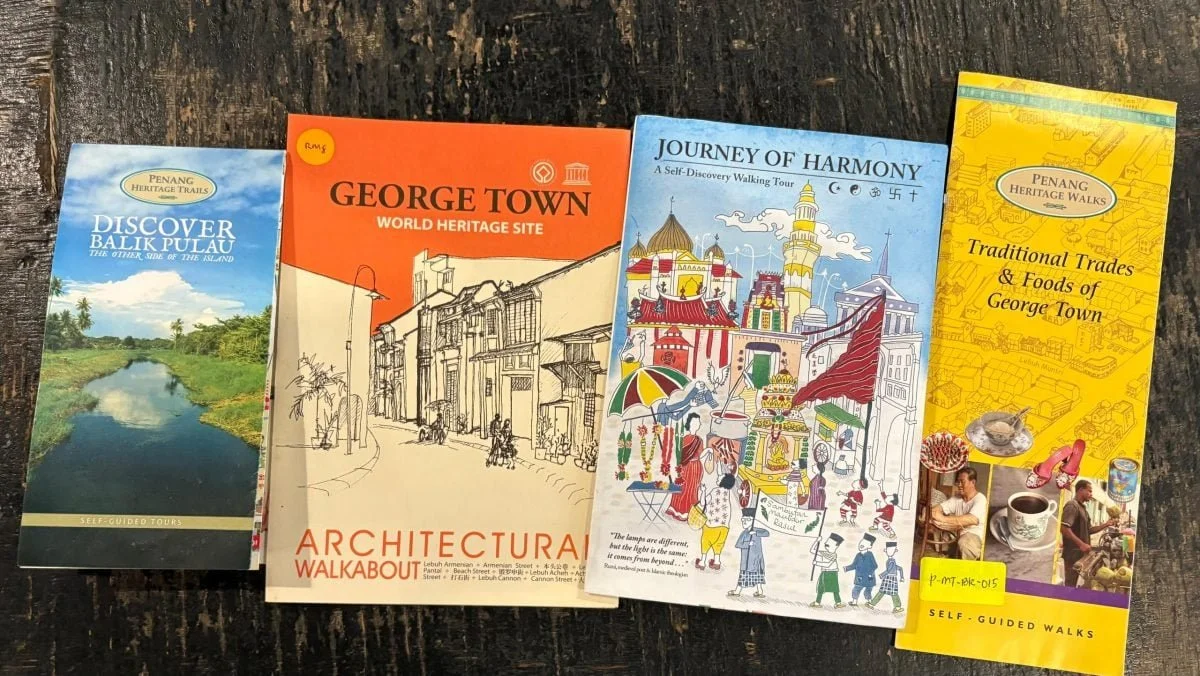

翻阅⼀份⽂化地图,可以让外乡⼈迅速地掌握⼀个地⽅的轮廓,对其历史与⼈⽂有多⼀层认识,为想

要深度旅游的游客提供⼀个观看地⽅的⾓度。线上地图办不到。

文化地图重视地方社区故事

不过,文化地图并不是为了服务游客而存在,必吃美食、打卡景点都不是“主角”,甚至不会出现。“主角”是地方的物质与韭物质文化遗产,还有人的生活。

“地方的名产、美食上网就能搜索到了,不会优先被纳入文化地图当中。文化地图不以旅游为导向,而是一个地方社区以它期待被看见的方式,带出它的故事、特性、文化和历史。”

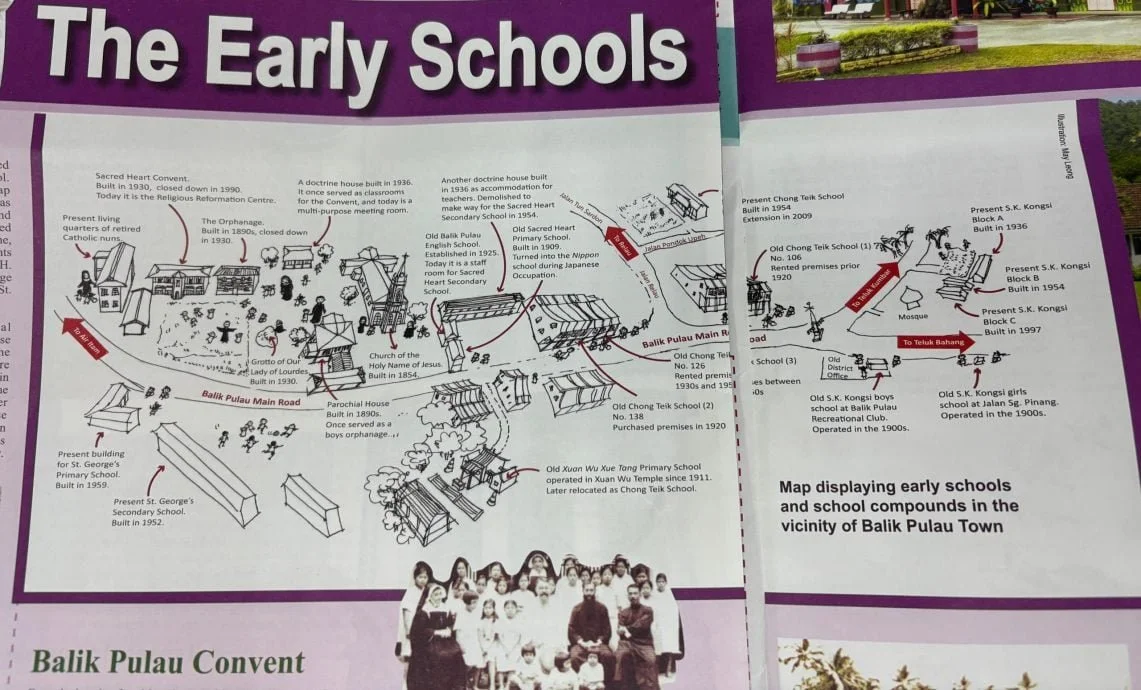

文化地图打开了过去、现在和未来三大面向:绘制者立足于“现在”,标记(或诠释)这个地方的过去以及延续至今的种种。这些标记将为地方的发展留下证据,也可以成规划和想象一个城镇未来的依据。

文化地图打开了过去、现在和未来三大面向:绘图者立足于“现在”的时间坐标,标记此地的过去及延续至今的种种。这些标记将为城镇的发展留下证据,也可以成为规划和想象一个地方未来的依据。

曾玉萍:需当地人共同参与描绘

跟普查和书写历史不同,文化地图需要“此时此地”的居民共同参与描绘。

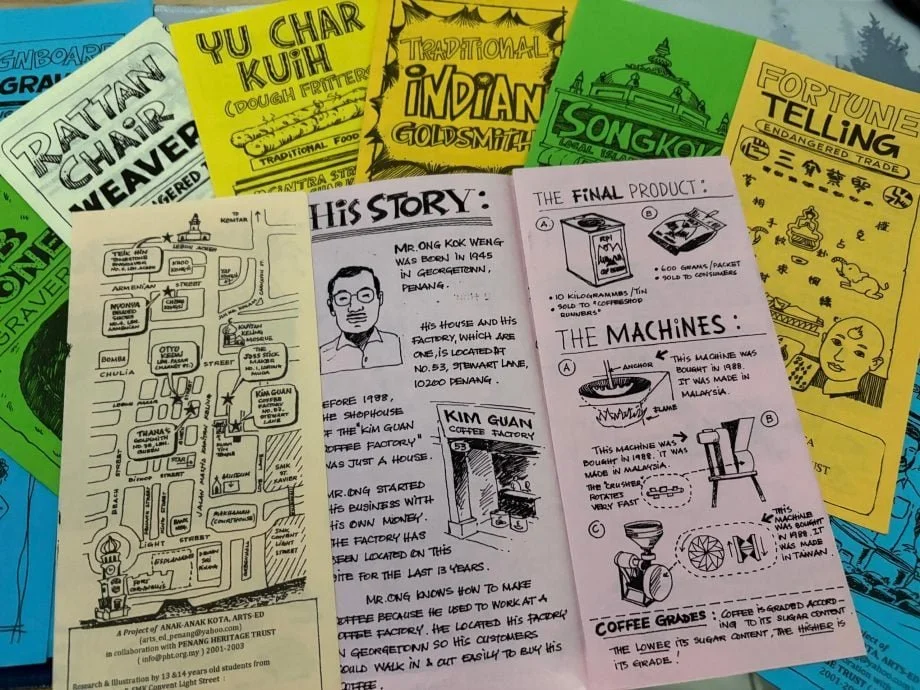

槟城社区艺术教育组织(Arts-ED)执行长曾玉萍说,绘制文化地图需要回顾文献、采集资料还得口述历史,聆听当地人的故事,把它汇整在特定的主题下,进而用视觉化的方式呈现。

“作执行计划的非政府组织,我们所知甚少。第一步是去咖啡店、宗教场所跟当地人闲聊、收风,而不是坐在冷气房绘图。”

借由居民视角认识地方社区

曾玉萍接受星洲日报《大北马》社区报访问时说,绘制文化地图的可贵之处,在于发动在地的居民参与,借由他们的观点带大家认识一个地方。这个过程该是由下而上的运作,居民才是真正的主导者,而不是由官方、外来的非政府组织或是学者来决定,哪些才是当地的文化遗产。

“每当我们走进一个地方,都会先问当地人:怎么看待文化古迹?希望这地方怎样被记录?”

曾玉萍:绘制文化地图的可贵之处,在于发动在地的居民参与,借由在他们的观点带大家认识一个地方,这该是由下而上的运作。

今年6月推介的《探索高渊瑰宝》三语手册,即是当地居民在Arts-ED的引导和协调下,共同协作的成果。过程中,当地社区也经历了一趟“重新自我认识”的旅程,而不同社群也因这次共同的协作而有了更深入的互动。

这项“高渊文化遗产计划”是由Think City透过“威省小镇基金”赞助。耗时约8个月完成,期间有超过60名不同背景和社群的居民代表参与,分别来自各族群、橡胶园、渔业、港口等各行业及社团代表。

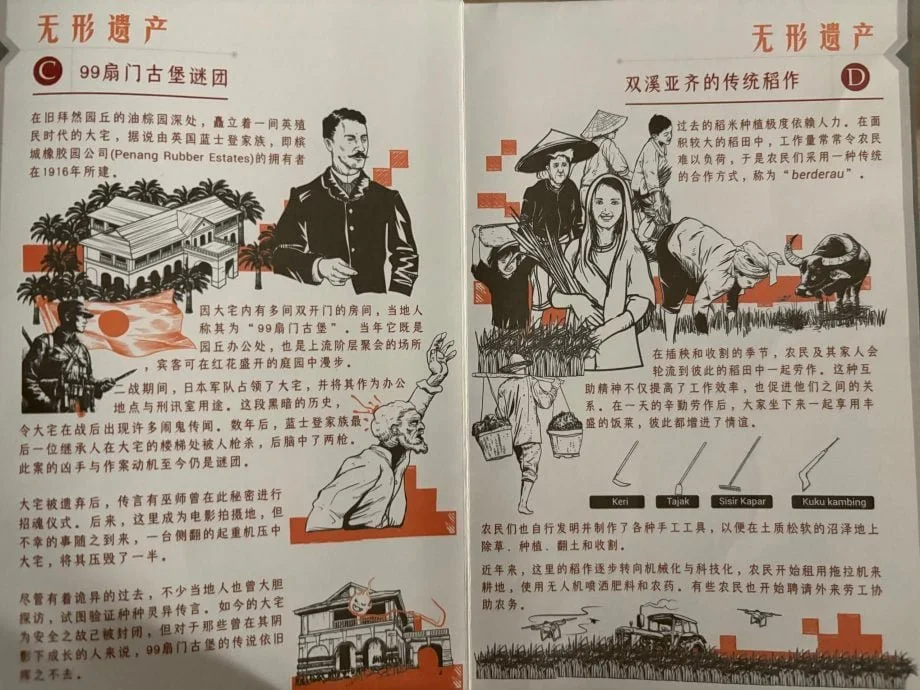

《探索高渊瑰宝》三语小册子是记录了当地有形与无形文化遗产,翻阅者可以迅速掌握高渊这地方的轮廓。

郑福锖:乐见编成教材 增强地方认同

郑福锖很高兴高渊这个小镇可以被看见,他希望能唤起当地年轻人对地方的归属感。

高渊广福宫主席拿督郑福锖(62岁)是参与计划的地方领袖之一。他对此感到新鲜,在参与居民代表会议时,才发现高渊原来有一个已被宪报为森林保护区的红树林教育中心。

他更感叹土生土长的他对此地的认识仍不全面。但更令他感到兴奋的是,他的家乡终于被看见。他说,高渊处于槟州南端的小镇,但曾经是繁忙的港口,有丰富的历史,不该被遗忘。

可惜的是,很多当地的年轻人对当地的认识也不深。他希望份记录可以当作认识地方的教材,强化当地人对地方的认同感。

另外,他对于不同社群代表能坐在一起讨论哪一些应该被标记,提出哪些被遗漏的过程很有意思。虽然这里有着多元族群,但基于居住的地理位置分散,导致特定族群之间鲜少来往,所以这种经验很难得。

郑福锖(右)积极参与高渊文化地图计划,在过程中重新认识自己土生土长的地方。右二起是陈芷巧和曾玉萍。

他说,原本以种植甘蔗、油棕、橡胶、稻米、渔业为主要经济来源的高渊,近10年逐渐转向工业发展,本地人口和就业机会增加,地方迎来巨大的变化。在这个时候,文化地图计划也显得别具意义。

文化地图不专属于任何人

属各社群代表商榷结果

一份文化地图它并“不专属于谁(特定群体或人士)”,也不能让各方完全满意,它只是各社群代表共同商讨出来的结果。

高渊文化地图项目协调员陈芷巧说,高渊的文献记录少,需要口述历史采集,查核各方说法,协调居民代表出席会议也颇耗工夫。但热心的居民告诉团队很多故事、指引线索,也献出资料和照片。

陈芷巧(左一)在高渊文化地图项目中,接触超过60人进行访问、收集资料。

整合各方诠释与观点具挑战

她说,制作文化地图难免会带有一定的观点出发,并且涉及诠释。她坦言,这份地图不能说具有“全面”的代表性,作为协调者,该组织采纳的只涵盖了愿意参与者的看法。比较挑战的是,要如何整合不同社群代表的看法,哪些该纳入,哪些又该舍弃?

曾玉萍补充,绘制文化地图是以宏观视野,把“一个人”或“一个社群”的故事放到平面来看,算是一个相对平等的工具,让当地的居民去识别、讨论和选出哪一些元素要被标记和记载。

这过程不一定非常顺利,也许充满争论。但她强调,作为协调者要充做不同社群的桥梁,社群A的看法和异议,都一定要被B社群听见,反之亦然。最终采纳的,必然是经过商议,大家同意的版本。